Standort:

bei der Seewiese am Manhartsberg

48°32,35’ nördl.Br.

15°44,17’ östl.L.

Beschreibung:

Vollblockpfeiler, oben Steinpyramide mit Steinkreuz

Maße:

Höhe 3,50m; Schaft: 35 x 35cm

Entstehungszeit:

1705

1. Wolmueth Bildstock

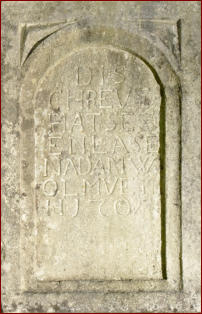

Inschrift in flacher Rundbogennische am Aufsatz:

DIS

CHREVZ

HAT.SEZ

ENLASE

NADAM.W

OLMVET

H.1705.

Die Buchstaben Z in der zweiten u. dritten Zeile

sind seitenverkehrt gehauen, dem E in der

dritten Zeile fehlt die Mittelhaste.

Zur Geschichte des Bildstockes

Der Bildstock steht östlich der Seewiese an einem Weg, der den alten Verlauf des Loiser Straßl längs der Viertelgrenze zwischen

Wald- und Weinviertel anzeigt. Die jetzige Straße wurde am Beginn des 20. Jahrhunderts westlich um die Seewiese herumgeführt.

Zahlreiche Anwesenheitszeichen am Schaft des Bildstockes, z.T. mit Jahreszahlen aus dem 18.Jahrhundert – auch in der Art von

Bettlerzinken – beweisen, daß dieser Weg oft benützt wurde. Nach Norden zeigte die Rundbogennische des Aufsatzes das Relief

eines Kruzifixus auf kleinem Felsenhügel, nach Westen und Osten sind die Felder heute leer. Im Mai 1996 zerstörte eine der riesigen

Maschinen, die nach der Borkenkäfer-Katastrophe des Winters auch hier zur Waldarbeit eingesetzt werden mußten, diesen

Bildstock. Durch energische Bemühungen der Hohenwarther Gemeindeväter konnte der kulturhistorisch wertvolle Bildstock schon

im Frühjahr 1997 wieder aufgestellt werden. Leider wurde der Aufsatz um 180 Grad verdreht aufgesetzt! Doch dem Adam Wolmueth

mag die neue Aussicht auch gefallen, sein Bildstock steht nun mitten im aufschießenden Jungwald und kündet stumm von der

Vergangenheit.

Die Familie Wolmueth

Der Familienname Wolmueth taucht zum erstenmal im Jahr 1657 in den Matriken der Pfarre Hohenwarth auf: Am 30.1.1657

heiratet der Erbahre Christoph Wolmuth Wittiber aus Hohenwarth die Veronika Lenghammerin. 1668 fungieren die Eltern des

Adam Wolmueth, Mathias und Martha W. von Olbersdorf als Taufpaten in Eggendorf am Walde. Bis etwa 1700 wird die Familie

hauptsächlich in den Mühlbacher Matriken als von Olbersdorf erwähnt, woraus man durchaus schließen kann, daß sie in dem

Mühlbach-Göttweiger Teil von Olbersdorf wohnt. Demnach werden auch die ersten drei Kinder des 1694 in Eggendorf am Walde

mit Eva Pirkel aus Zemling getrauten Adam – Maria, Catharina und Maria Anna – in Mühlbach getauft. Danach allerdings wohnt

die Familie in einem Ravelsbach-Melker Haus. Das kann zwar in Olbersdorf sein, jedoch ersteht der etwa 35-jährige Adam 1701

einen Kirchensitz in Eggendorf am Wald, was bei einem Wohnort in Olbersdorf doch zumindest erwähnenswert scheint! Leider

hören wir davon nichts Weiteres. Die folgenden sieben Kinder werden alle in Ravelsbach getauft, auch der Tod des Adam Wolmueth

1715 und die Wiederverheiratung der Witwe nach Gaindorf finden sich in den Ravelsbacher Matriken, sodaß als Sicherheit eigentlich

nur die Ravelsbach-Melker Untertänigkeit bleibt. Und doch stehen der Adam Wolmueth und das Jahr 1705 unverrückbar auf dem

Bildstock. Was ist da im Jahr 1705 passiert? Am 20.Februar 1705 stirbt die einjährige Tochter Rosina, am 4.März 1705 stirbt die

dreijährige Maria Magdalena, der kurze Zeitraum läßt an eine Infektionskrankheit oder einen Unglücksfall denken. Vielleicht hat

Adam Wolmueth zum Gedächtnis den Bildstock setzen lassen,vielleicht am Ort des Geschehens.

Hollenbrunner - ein Hofname

Durch den Kahlschlag des Jahres 1996 waren die Bodenformationen relativ gut zu erkennen und etwa 50 Meter südlich des

Bildstockes zeigte sich eine deutliche Geländewanne im Ausmaße von etwa 20m x 5m, in der das Schmelzwasser nicht bzw. äußerst

langsam absickerte – hier könnte eine Ansiedlung gelegen haben. Eine weitere Klarstellung konnte nach dem in der Geschichte des

Bildstockes erwähnten Kahlschlag getroffen werden: Die alte Wegführung östlich der Seewiese war lange Zeit als etwa 1m tiefer und

1,5 m breiter Graben deutlich zu erkennen, doch blieb die Merkwürdigkeit, daß die Straße hier – also zwischen dem Wolmueth-

Bildstock und dem Stock-Kreuz – einen kleinen Höhenrücken in nur einer Fahrspur überwinden mußte. An der höchsten Stelle

zeigte sich allerdings eine zweite Fahrspur, die offenbar den Sinn hatte, etwaigen Gegenverkehr passieren zu lassen. Diese

verkehrstechnische Lösung wurde um die Jahrtausendwende bei der Forstarbeit zerstört.

Wie ich mich mehrfach überzeugen konnte, gibt es hier am Manhartsberg in der Bevölkerung die Meinung, daß in der Seewiese

einmal ein Schloß oder Haus versunken sei. Die Suche nach dem vermuteten Kern dieser Überlieferung begann (natürlich) mit

einem Blick auf die Josephinische Landesaufnahme. Ein Exemplar dieses umfangreichen Kartenwerkes – immerhin sind es 3589

bzw. später 4096 Blätter im Maßstab 1:28800 aus den Jahren 1764 bis 1787 – wird im Kriegsarchiv, eine hervorragende Kopie des

zweiten Exemplares wird in der Niederösterreichischen Landesbibliothek aufbewahrt. Die Sectio 39 zeigt das Loiserstraßl mit der

Schlagerhütte und dem Roslau(er) – heute die Seidlhütte. Von hier führt wie heute ein Weg wieder hinauf zur Viertelgrenze, wo –

nur beim St. Pöltner Exemplar – ein Haus Hollenbruner/Hoehlenbrunner und wohl auch unser Wolmueth-Bildstock eingezeichnet

sind.

Die Franziszeische Fassion (1824) nennt in der Grenzbeschreibung des Burgfriedens der Herrschaft Mühlbach ein Steinernes Kreuz

und als Besitzer der entsprechenden Parzellen 46 bis 50: Franz Lehner, Bauer von Diendorf 10. Bis etwa 1875 (Administrativkarte

der Vereins für Landeskunde) läßt sich nun das Haus mit obigem vulgo-Namen auf den Landkarten nachweisen. Dann dürfte es wie

die nördlich gelegenen Schlagerhütten verlassen worden und abgekommen sein. Neben der kleinen Wirtschaft boten diese Häuser

den Reisenden am Loiserstraßl lange Zeit Nachtquartier.